採用活動のDXに必要なのはEX?

—シリコンバレーの事例から考える「採用のデジタルシフト」

公開日:2024/01/31 / 最終更新日: 2024/03/18

企業におけるDXは生産や営業など事業面にとどまりません。経理や法務、バックオフィス業務や人事、採用面でもDXによる合理化や効率化が進んでいます。特に採用面で日本でも普及しているのがAIを活用した面接や書類選考です。

例えば新卒採用における書類選考では、応募書類の内容をAIが解析し評価項目をデータ化するサービスがあります。人事担当者はAIによる評価と書類を照らしあわせながら合否判断をします。これによって、選考に要する時間を大幅に削減すると同時に、採用担当者の経験や直感に頼らない公平な選考の実現が見込まれます。

また、面接では面接官を介さないスマートフォンやコンピューター端末によるAI面接サービスがあります。アプリが志望動機や応募者の強みなどを応募者に質問し、音声で回答した結果を評価レポートとしてまとめ、次の選考に進めるべき応募者を効率よく見極めるという仕組みです。

こうした採用のDX化は面接会場や面接時間の調整が不要であるため、母集団を増やせるという利点があるほか、面接官や採用担当者の工数削減にもつながります。

結果として、幅広い対象者の中から良い候補者を公正にピックアップできることが期待されます。

一方でDX推進全体に言えることですが、ツールを導入すればDXは成功するというわけではありません。

むしろツール導入ありきになった結果、DXの効果が部分的なものに留まり、ユーザー(採用においては応募者)に提供する体験の価値は向上しないことは避けなければなりません。

AI面接やAI書類選考についても就活生を対象にした調査においては、必ずしも肯定的ではありません。

ディスコが2018年に就活学生を対象に実施した調査では、AIによる企業紹介には肯定的な一方で、AIによる選考は過半数が反対しているというデータもあります。単純な合理化のみを追求した結果、自分たちの利便性よりも利用者からのマイナスな印象が勝ってしまわないようにするためには、スタートからゴールまでのユーザー体験はどうあるべきなのか、各ポイントで必要な最適化や合理化はなにか。といった全体図と要点を設計したうえで、必要なツールを検討するべきでしょう。

部分的な効率化のみを目的とするのではなく、採用のポテンシャルを最大限に引き出しながら、デジタルを通じてユーザーと新しいコミュニケーションを築くことで、入社後の定着率やパフォーマンス向上に寄与するというのが、採用DXの本質的な考え方ではないでしょうか。

HRテックのメッカの動向は?

多くのITサービスや技術のルーツであるアメリカ。人事・採用分野のITビジネス(=HR Tech)においても、アメリカが最先端であることに異論を唱える人は少ないでしょう。

全世界のHR業界の市場規模においてもアメリカのシェアは過半数を超え、新たなソリューションを開発するHR Tech分野スタートアップへの投資も活況です。

一例を挙げると、アメリカのスタートアップ企業「penom people」は採用サイトとChatbot、候補者管理ツールに加え、従業員向けのキャリア開発やオープンポジション応募ツールまで一元で運用するサービスを開発しています。2021年4月に時価総額が1500億円超に到達し、ユニコーン企業の仲間入りを果たしています。採用DXの決定打ともいえるサービスに投資が集まる状況が示しているように、HR Techの革新と投資はとどまることを知りません。

アメリカでHR Techへの投資が加速する背景には、労働環境とビジネスパーソンのキャリア志向が大きく関与しています。

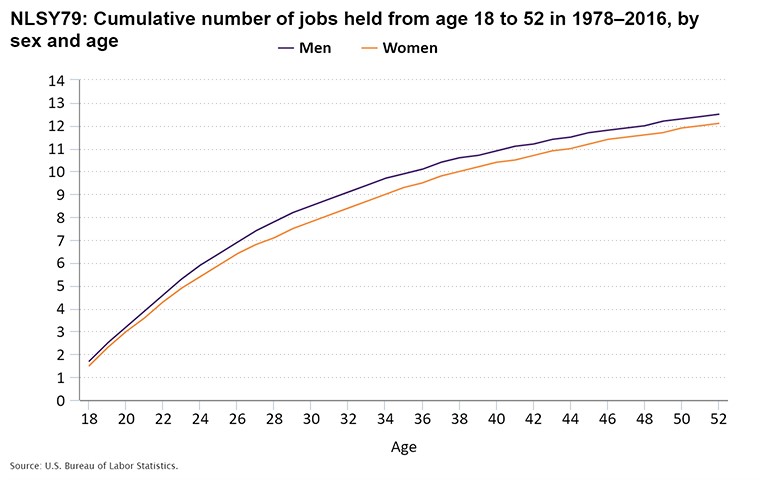

1つ目はアメリカの雇用環境です。アメリカは1社あたりの在職期間が比較的短く、50代以上では男女とも10社以上の転職を経験していることも珍しくありません。ゆえに転職活動や採用の効率化・合理化の需要は非常に高い環境であるといえます。

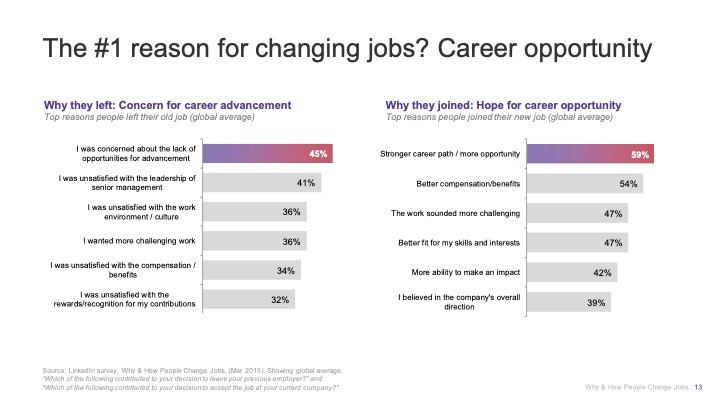

また、転職の理由として目立つのは待遇よりも、成長機会の有無や企業文化が自分に合わないといった意見です。

ビジネスパーソン向けSNSのLinkedInが欧米ユーザーを中心に実施した調査によれば、退職理由のベスト5は以下のとおりです。

・昇進の機会が無い(45%)

・管理職のリーダーシップに不満があった(41%)

・職場の環境や文化が合わなかった(36%)

・もっと挑戦しがいのある仕事をしたかった(36%)

・待遇に不満があった(34%)

・自分の貢献に対する報酬や評価に不満があった(32%)

こうしたキャリアに対する強い志向に雇用流動性の高さが後押しするかたちとなり、企業と労働者のニーズを満たすソリューションが続々と誕生している経緯があります。

Airbnbから誕生した「EX」

また、近年のトレンドは採用から労務管理、総務などを統合したEmployee Experience(従業員体験、以下EX)という考え方です。

それまで役割に応じて分割されていた人事関連機能を一つにまとめることで、現在の従業員に対してはやる気を引き出し、離職率の低下と、個々のパフォーマンス向上を実現することで業績向上に貢献させることを目指す−−。外部採用については企業文化や採用要件とのミスマッチを極力回避しながら、計画的な人員採用を実行し、就業後のオンボーディングを成功させるというミッションを担います。

EXはAirbnbの人事責任者だったMark Revy氏が2015年にはじめて提唱した概念で、人事制度やキャリア開発を担う機能と、オフィスや業務用ツールの採用や構築、ワークライフバランスの支援、採用戦略の策定・実行から就業後のオンボーディング(※)支援を管理する部門を立ち上げたのが最初の取り組みとされています。

※新入社員が効果的に組織に馴染み、早期に活躍するために必要な知識やスキル、アクションを提供すること。短期的な入社研修とは異なり、継続的に実施されることが特徴

リクルーターは年間の目標採用数から逆算したKPIが部署から降りてきて、目標達成に向けたアクションを計画・実行するという業務フローが日本では一般的ですが、EXは単純に数字のみを追求することはありません。

個々の従業員や新入社員の満足度を重視し、企業は従業員に対して自社のミッションへの理解と帰属意識を高める体験を就業前から提供し、従業員はそれを受けて高いパフォーマンスで返すことによって業績を伸ばすという一気通貫した体験を目指しています。

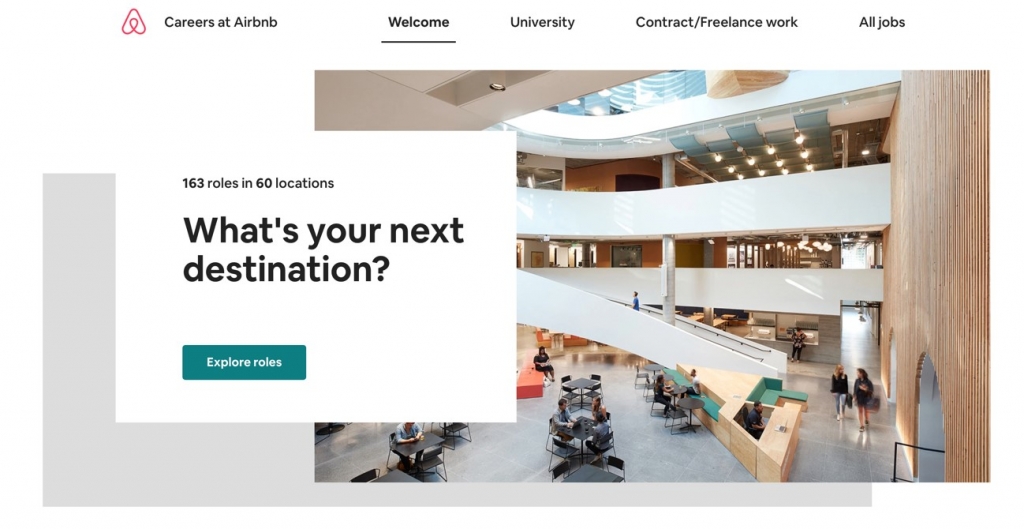

難易度が高いとも思えるEXのミッションを達成するために、Airbnbでは入社前後のオンボーディングを重視し、さまざまなツールを活用しています。

採用管理においてはWEBサービスを活用し候補者を一元管理している点は珍しくありませんが、入社前に知っておくべき情報ややるべきことが内定者にも共有されるほか、入社時に必要な書類は電子サインで処理できる環境が用意されています。

また、採用においては合理化するべき点とパーソナライズする点を明確に分けています。不採用となった候補者にはフィードバック面談を提供するほか、応募への感謝としてAirbnbのクーポンチケットを手渡すなど丁寧な対応を心がけています。合理性を追求するのが是とされるシリコンバレーのテック系企業にとって、こうした対応は丁寧すぎる印象もありますが、Airbnbが候補者も含めて、いかに充実したEXを考えているかを端的に示しています。

内定後の社員にはAbsorb LMSという学習管理システムを通じて会社の文化や歴史、仕事の進め方だけでなく、ポジションに応じたキャリア開発コンテンツを提供しています。

また目標管理にはReflektiveというツールを使い、個々の社員の目標を可視化し、パフォーマンスを向上するためのフィードバックや進捗を管理しています。ユニークなのは互いに褒め合う文化を根付かせるために、感謝の言葉や仕事ぶりをカジュアルにメッセンジャーで送信できる機能もある点です。

「顧客への対応が素晴らしかった」「バグの改修に迅速に対応した」といった評価をきちんと日頃から送り、チームの成果が透明化されることで、パフォーマンスの向上にも貢献するという考え方です。

Airbnbはこうした取り組みが功を奏し、アメリカの企業レビューサイト「Glassdoor」の「最も働きたい会社」に2016年、2017年と2年連続で選ばれています。

この他にもAirbnbでは、さまざまなEX向上に向けたツールを採用していますが、これらはツールの導入が重要なのではなく、自社のEXはどうあるべきなのかという発想がベースにあり、それらを補うために必要なツールを適宜導入しているという点は忘れてはならないでしょう。

日本でも新型コロナウイルスを期に、さまざまな業界や現場でDXを活用した改革が進んでいます。併せて求職者の働く環境に対する関心度や企業選びの軸も変わっていくでしょう。EXという考え方は日本では浸透していませんが、採用担当者は採用の効率化を考える前に「社員が入社後に活躍できるためにチームとして何をするべきか」を今一度考えてみてはいかがでしょうか。

転職をご検討の際は専任コンサルタントがいるJACにご相談ください。

IT業界の転職関連コンテンツ

IT業界の職務経歴書の書き方

- 外資IT営業職・セールス 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- 社内SE 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- ITコンサルタント 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- プロジェクトマネージャー(PM)職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- データサイエンティスト 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- ネットワークエンジニア 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- インフラエンジニア 職務経職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- IT業界 プリセールスエンジニア職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- IT業界 営業職・セールス 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- IT業界 ITテクニカルサポート 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- システムエンジニア(SE)の職務経歴書の書き方|具体的な記載事項から面接官が見ているポイントまで徹底解説

転職サポート サービスの流れ

-

Step 1ご登録

まずはご登録ください。弊社コンサルタントから、ご連絡いたします。

-

Step 2面談・求人紹介

業界・職種に特化したコンサルタントが、複数人であなたをサポート。

最適な求人・キャリアプランをご提案いたします。 -

Step 3応募・面接

ご提案求人の中から、ご興味いただいた企業へ、あなたをご推薦します。

レジュメ添削、面接対策、スケジュール調整は、コンサルタントにお任せください。

-

Step 4内定・入社

条件交渉や入社日の調整などをお手伝いいたします。

ご要望によって、円満退社に向けたアドバイス等も行っております。 -

Step 5アフターフォロー

ご入社後も、キャリアについてご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。

人生を共に歩むパートナーとして、あなたのキャリアをサポートし続けます。