リモート疲れは世界規模の問題——バーチャル環境で求められるリーダーシップとは

公開日:2024/01/31 / 最終更新日: 2024/02/21

新型コロナウイルスの影響でリモートワークが浸透した結果、世界中で働き方が変化しています。

「リモートワークになったことで、朝から晩までパソコンの前にいるようになった」

「ビデオ会議でしかみんなと会う機会がなく、孤独を感じる」

「土日もつい仕事をしてしまう」

こうしたリモートワークによる疲労感、いわゆる「リモート疲れ」が近年問題となっています。

リモート疲れは世界中で起きている課題であり、その解決を目指して多くの企業が模索している段階です。

こうしたリモート疲れの動向を大規模な調査で明らかにしたデータがあります。米マイクロソフトが、調査レポート「Work Trend Index」の最新結果を2021年3月に発表しました。

調査は自社で提供している「Teams」や「Linkedin」の利用動向に加え、ユーザーアンケートをもとにしたもので、31カ国、3万人以上から収集したデータからコロナ禍におけるワークスタイルの変化を追った内容となっています。この調査結果からリモート疲れの現状と、解消に向けたヒントを探りましょう。

目次/Index

リモートワークの求人は5倍、木材の高騰も招く事態に

マイクロソフトが運営するビジネスパーソン向けSNS「Linkedin」には企業の求人も多く掲載されており、海外では採用プラットフォームとしても活用されています。

その「Linkedin」に掲載されている求人のうち、リモートワークを前提としたポジションはパンデミック期間中に5倍以上に増加。全世界の労働者の46%がリモートワークを期に引っ越しを検討していると回答しています。

このワークスタイルの変化は私たちの暮らしの意外な面にも影響を及ぼしています。それが木材価格の高騰——いわゆる「ウッドショック」と呼ばれる現象です。アメリカを中心に郊外に住宅を建てる需要が高まった結果、木材価格が上昇。シカゴの取引所では木材の先物価格が1年で4倍近くまで上昇しました。当然ながら日本もその煽りを受けて国産木材の価格は上昇し、住宅価格の上昇や工期の長期化などの影響を受けています。

リモート疲れは世界規模の問題に

マイクロソフトの調査結果に戻りましょう。リモートワークの急増と共に多くの労働者が抱えている問題の一つに、リモートワークによる疲労や孤立感が挙げられます。

調査によれば全世界では54%の労働者が「過労状態」にあると回答。マイクロソフトも「生産性が高まっているが、一方で従業員の疲労が見えづらい」と分析しています。

2021年2月の1ヶ月間に配信されたメール数は、前年同月に比べて406億通増加、Teamsユーザーは、毎週45%も多くチャットでメッセージを送り、時間外のやりとりは42%増加。会議は全世界平均で2.5倍に増加と、調査結果を見る限り疲労する要因はコミュニケーション量と業務時間の増加にあるようです。

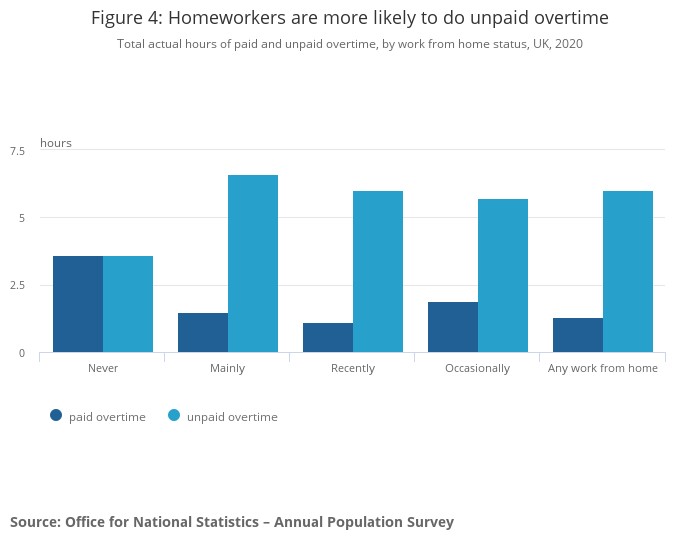

この調査結果の裏付けとして、イギリス国家統計局が2020年に実施した調査によれば、在宅勤務を行っている人は、オフィスで働く人と比べて、サービス残業時間が2倍長く(週平均で6時間)、午後6時から11時の間に働いている割合も在宅勤務者のほうが多いという報告があります。

家にいても仕事環境に容易にアクセスできることが、かえってオンとオフの境目を曖昧なものにし、自宅から夜中でもメールをチェックしたり、同僚や上司からのチャットに対応したりしているといった状況を生み出しているようです。コロナ禍以前は通勤や出社によって切り替えができていましたが、その切り替えの「儀式」が無くなったことで、多くのビジネスパーソンがワークライフバランスに苦しんでいる様子が2つの調査結果から伺えます。

世界平均で見ても、「リモート疲れ」している日本人

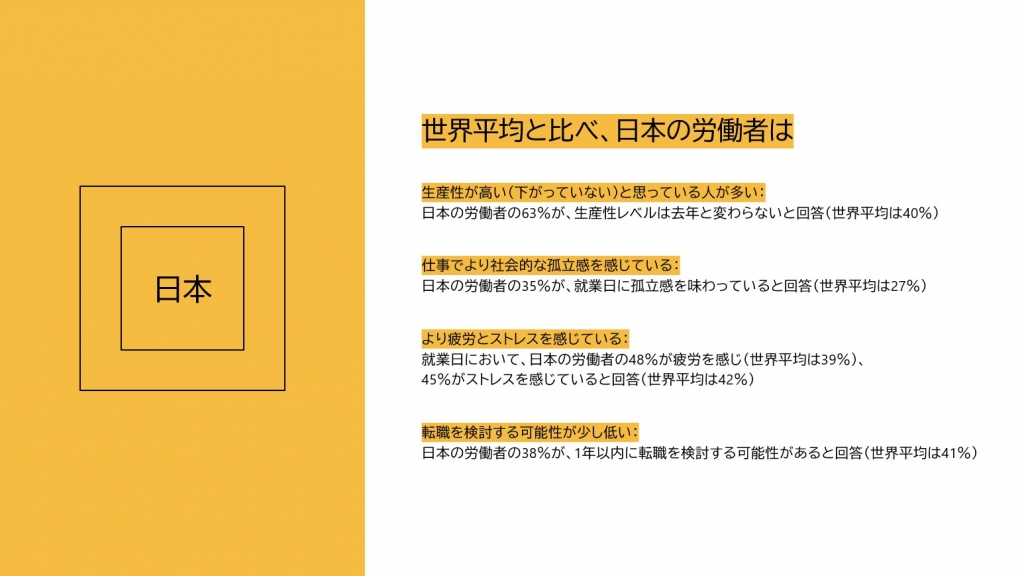

日本におけるリモート疲れの状況は深刻かもしれません。マイクロソフトの調査では、日本と世界平均の差を比較した結果、4つの特徴があることを指摘しています。

1点目が生産性は去年と変わらないという回答が世界平均では40%だったのに対し、日本は63%に達していることです。コロナ禍においても高い生産性を維持していると自負すること自体は素晴らしいことです。しかし、強制的なロックダウンや厳しい移動制限に差があった欧米と、それらの制限が比較的緩やかだった日本では働く環境が大きく異なっていることは前提条件として認識しておくべきでしょう。

2点目は就業日に孤独を感じると回答した労働者が世界平均では27%に対して日本は35%であること。3点目は就業日に疲労を感じると回答した労働者の世界平均は39%に対して日本は48%、ストレスを感じると回答した労働者の世界平均は42%に対して日本は45%です。いずれにおいても世界平均と比較して、よりネガティブな結果を示しています。そして4点目は、1年以内に転職を検討する可能性があると答えた労働者は世界平均で41%に対し、日本はやや低い38%であることです。

リモートワークに対する生産性は上がったと感じ、転職に対する意欲は世界平均よりはやや低い点ではリモートワークに対する日本人の評価は高いように見えます。チームや部署をマネジメントする側にとっても、ここだけを切り取ればポジティブな回答に映るかもしれません。

しかし、一方で多くの人がストレスや疲労を感じている点は無視できない課題です。社員のメンタルヘルスの異常は中長期的には生産性にも影響し、ひいては休職や離職する可能性も無いとは言い切れません。

リモート疲れで求められる新しいリーダーシップ

リモート疲れを解消する道筋はあるのでしょうか。マイクロソフトのJared Spataro氏は調査結果の中で以下のような提言をしています。

「オフィスでの突然の出会いがリーダーを誠実にさせます。リモートワークでは、社員に 『元気?』と声をかけ、それに応えることで重要なヒントを得る機会が少なくなります。『私たちの仲間は苦しんでいる。彼らを支援する新しい方法を見つけなければならない』とデータは示しています」

つまり、「これまでは職場の中でのちょっとしたコミュニケーションから、部下やメンバーの変調を察することができたが、それができないリモートワークでは新たなコミュニケーションのモデルを模索する必要がある」ということでしょう。

リモートワークにおけるマネジメントは過度に干渉してしまうと、プライバシーの侵害など倫理面での問題が新たに発生する可能性や、マイクロマネジメントによる組織的なパフォーマンス低下に陥る可能性もあります。

リモートワークにおけるリーダーシップとは何か——チームのメンバーを結びつけたり、鼓舞したり、時には個々の気持ちに寄り添うといったアクションを、バーチャルで実現する手法を編みだす時期に来ているのかもしれません。

Work Trend Indexではビジネスリーダーに必要な変化として、「トップダウンによるデジタル疲労対策の実施」や「従業員体験を再考し、優秀で多様な人材の維持・獲得を目指す」などの具体的な施策を提言しています。

リモートワークに対して何も対策を講じなければ、社員は疲弊するということがわかった今、デジタル疲労対策も含めた従業員体験 の向上は至上命題です。リモート疲れは現場の課題として個々の裁量に任せるのではなく、DX化における経営課題の一つとして企業が一体となって取り組むべきでしょう。

オンラインツールに長けたデジタルネイティブな若い世代の能力を発揮できるテーマでもあり、周囲のメンバーの性格や個性を知るリーダー層や管理職はチームにとって最適な距離感やコミュニケーションを心がける。その結果をキャッチアップしながら、経営層はあるべきモデルを定義と必要な投資を行う−−。この役割分担と蓄積がDX時代をサバイブできる組織づくりにつながるでしょう。

IT業界の転職関連コンテンツ

IT業界の職務経歴書の書き方

- 外資IT営業職・セールス 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- 社内SE 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- ITコンサルタント 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- プロジェクトマネージャー(PM)職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- データサイエンティスト 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- ネットワークエンジニア 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- インフラエンジニア 職務経職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- IT業界 プリセールスエンジニア職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- IT業界 営業職・セールス 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- IT業界 ITテクニカルサポート 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- システムエンジニア(SE)の職務経歴書の書き方|具体的な記載事項から面接官が見ているポイントまで徹底解説

転職サポート サービスの流れ

-

Step 1ご登録

まずはご登録ください。弊社コンサルタントから、ご連絡いたします。

-

Step 2面談・求人紹介

業界・職種に特化したコンサルタントが、複数人であなたをサポート。

最適な求人・キャリアプランをご提案いたします。 -

Step 3応募・面接

ご提案求人の中から、ご興味いただいた企業へ、あなたをご推薦します。

レジュメ添削、面接対策、スケジュール調整は、コンサルタントにお任せください。

-

Step 4内定・入社

条件交渉や入社日の調整などをお手伝いいたします。

ご要望によって、円満退社に向けたアドバイス等も行っております。 -

Step 5アフターフォロー

ご入社後も、キャリアについてご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。

人生を共に歩むパートナーとして、あなたのキャリアをサポートし続けます。