代替肉、調理ロボット、アレルギー対策——日本でも加速するフードテックとは

公開日:2024/01/31 / 最終更新日: 2024/02/21

食品にまつわる社会課題に取り組むフードテック(FoodTech)が注目を集めています。

フードテックとは食に関する課題を解決するテクノロジーを指します。その対象はフードロスや食料・原材料不足、食品安全性などの社会問題に加え、近年はアレルギー対策やヴィーガン向け、咀嚼が難しい高齢者向けの食品など、さまざまな層のQOL(※1)を向上させる取り組みにも広がっています。

世界各国の投資も加速し、世界の市場規模は700兆円という推計もあります。今後、日本でも大きなうねりになるフードテックの今と、その背景をご紹介します。

※1…クオリティ・オブ・ライフの略。生活の質のこと。

目次/Index

世界各国がフードテックに注目する理由

フードテックが注目される理由の1つが、人口増加による食糧問題です。

FAO(国際連合食糧農業機関)の報告書によると、世界では食料生産量の3分の1に当たる約13億トンの食料が毎年廃棄されています。国連のSDGs(持続可能な開発目標)においても、2030年までに世界全体の一人あたりの食料廃棄量の半減を目標に掲げています。

また、人口増加によって近い将来に深刻な問題になると専門家が指摘しているのがタンパク源不足です。新興国では食肉の需要が急増し、日本や中国のような少子高齢化が進む先進国の一部では、高齢者が摂取しやすいタンパク質の需要が高まっています。

しかし、畜産には多くの飼料を必要としますが、牛肉1キロを生産するために10キロ以上の穀物を与えなければなりません。また、畜産そのものがCO2やメタンガスを大量に排出し、温暖化の原因にもなるといったことから、畜産に変わる環境に優しい代替肉の需要が高まっているのです。

また、デジタル技術の進展もフードテックを後押ししています。食品とは直接関わりがなかった領域の技術革新が進んだ結果、生活者の行動や嗜好、味覚からアレルギー情報のデータ化が容易になりました。

また製造技術面でも少量多品種・カスタムメイドによる食品製造が実用化され、個人のニーズに最適化された食品を必要な分だけ調理して提供するというアプローチもできるようになったのです。こうした複合的な技術要因も絡んだ結果、食のDXとも言える技術革新が続々と誕生しています。

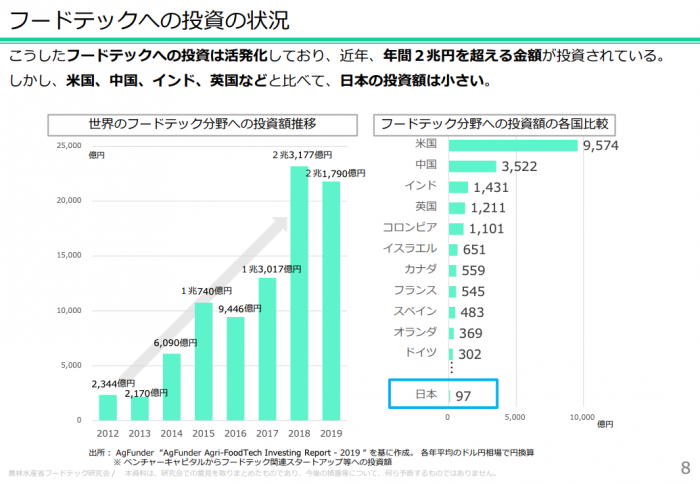

フードテックへの投資が加速する一方で、日本は出遅れている

フードテックへの投資は2014年以降、急激に加速しています。2012年には2344億円だった投資額や2019年には2兆円を超えました。しかし、日本におけるフードテックへの投資額は小さく、イギリスの10分の1以下にあたる97億円(2019年時点)に留まっています。

フードテックは社会への普及までには時間を要しますが、食そのものに加え、食料供給に必要なエネルギーや資材、技術の海外依存度が高い日本にとっては先行して投資するべき領域です。超高齢化社会や環境問題への対応という点でも、その必要性は明らかです。

こうしたことから日本では政府が2020年にオープンイノベーションの枠組みでフードテックの発展を促すフードテック官民協議会を2020年に立ち上げています。また企業でもスタートアップを支援する取組が始まりつつあります。大手製菓メーカーのユーハイムは日清製粉グループや中部電力ミライズなど12社と連携し、フードテックに関わるスタートアップ企業をサポートする会員組織「FOODTECH INNOVATION CENTER」を2021年3月から開始しています。

振り返れば、1960年代から70年代にかけてインスタントラーメンや冷凍食品を世界に先駆けて実用化させた日本はフードテック先進国でした。それから半世紀が経ち、デジタル技術によるイノベーションが進む今、日本が再びフードテック先進国として世界を牽引する段階に来ているのではないでしょうか。

フードテック事例:代替肉

先にも述べたように畜産に替わるタンパク源として注目されているのが代替肉です。大豆などの植物性原料を用いて、肉の味や食感を再現する植物ベースの食品で、フェイクミートや大豆ミートなど、さまざまな呼称があります。

この分野で最も著名な企業はアメリカのビヨンドミート(Beyond Meat)とインポッシブルフーズ(Impossible Foods)の2社です。両者とも2000年以降に創業した企業でありながら、既存の食品メーカーやグローバル飲食チェーンと提携し、巨大ベンチャーへと成長を遂げています。この両社が製造する代替肉は大豆などの植物由来ですが、動物の細胞を培養して製造する培養肉も代替肉の一つとして開発が進められています。

培養肉の歴史は浅く、2013年にオランダ・マーストリヒト大学のマーク・ポスト教授がイギリスで培養肉によるハンバーガーの試食会を実施したことで世界的に知られるようになりました。培養肉の実用化にあたっては価格面のハードルがあり、ハンバーガー用のパティ1枚分の培養肉にかかる原価は1200円程度と非常に高額です。

また価格や味だけでなく、安全性の確保や消費者が培養肉を受け入れる土壌の構築など、解決するべき課題は多くあります。日本国内でもいくつかの大学や研究機関で培養肉の研究が進んでいますが、実用化に向けては生産技術や量産化、安全性の担保に関する知見を有する民間企業との連携は必要不可欠でしょう。

フードテック事例:ロボットによる調理自動化

飲食業における調理の自動化は人手不足や効率化に課題感を持つ国々にとっては重要なテーマです。日本ではJR東日本スタートアップとコネクテッドロボティクスがタッグを組み、駅構内の蕎麦屋に自動蕎麦ゆでロボット(動画)を稼働させています。

ロボットは人間との協働による稼働を想定しており、つゆや薬味を添えるのは人間、生そばをトレイから取り上げて、ゆでて、洗い、締めるという動作を自動化、従業員1人分の作業をロボットが代替できるとしています。ロボットの外販価格は初期費用で20万円、月額利用料としてシングルアームタイプが11万、ツインアームタイプが25万円となっており、外食チェーンであれば比較的容易に導入しやすい価格帯を実現しています。

調理は工程が複雑であればあるほど実用化が難しく、実証実験段階で失敗するケースも少なくありません。一例を上げるとアメリカのZumeは2015年に創業し、ピザの調理を自動化するロボットを開発していました。アメリカ国内だけでも5兆円にもなるピザ市場において、調理の自動化ニーズは高く、400億円以上もの資金を調達することに成功しましたが、2020年には事業撤退を発表。ピザロボットの実用化は事実上、失敗に終わりました。

失敗の要因はさまざまなメディアで分析されていますが、高額なロボットアームを採用し、自動化しても生産性が人間とさほど変わらない作業をさせていたことにネックがあったという指摘があります。ロボットアームは動きが視覚的にわかりやすい分、投資家や企業担当者にアピールするには魅力的ではありますが、場合によっては効率性を欠くケースもあります。なにかを自動化したりロボットに置き換えたりする際には、手法そのものに合理性があるか十分に検討する必要があるといえるでしょう。

フードテック事例:アレルギーの検知と共有

普段の食生活においてアレルギーに悩む消費者をテクノロジーで解決する試みもフードテックに含まれます。

厚生労働省によれば、国民の3人に1人は何らかのアレルギーを持っていると言われており、その大半は小児期で寛解しますが、患者の1割は成人以降もアレルギーを保有し続けるといいます。

アメリカでは携帯可能なアレルギーセンサーを開発するスタートアップも登場しています。

Allergy AmuletはUSBメモリサイズのデバイスとアプリを用いて、消費者が自ら食品に含まれるアレルギーを検査できる仕組みを開発しており、ピーナッツと大豆のアレルギー検査キットの実用化を進めています。

同じくアメリカのNimaはピーナッツとグルテンを検知するデバイスを製造・販売しています。使い捨てのカプセルに食品の断片を入れて検査キットで調べることで、グルテンやピーナッツが含まれているかがわかります。

またNimaは飲食店のアレルギー情報をユーザー同士で共有できるスマートフォン用のアプリも展開しており、自ら計測しなくてもアレルギーを把握できる仕組みの拡充を進めています。

日本ではCAN EATというスタートアップが食品ラベルを撮影するだけでアレルギー表を作成できる飲食店向けのサービスや、結婚式場やレストランと利用客との間でアレルギー情報を共有するサービスを展開しています。

アレルギー対策は飲食店や利用者、そしてメーカーなど、誰か1人・1社がケアすれば万全ではなく、テクノロジーを活用しながら相互にリスクを回避する仕組みの構築が必要不可欠です。

フードテックは発展途上の段階

ここまで紹介した各サービスやテクノロジーはいずれも登場して日が浅く、継続した研究や事業開発が必要です。

食品の安全性にはゴールがありません。時代の変遷と共にアップデートしながら、よりよい社会の構築に参加できることがフードテックに関わる醍醐味であり使命といえます。今回紹介したのはフードテックのごく一部ですが、テクノロジーの発展とともにビジネスモデルのバリエーションはさらに豊かになるでしょう。

IT業界の転職関連コンテンツ

IT業界の職務経歴書の書き方

- 外資IT営業職・セールス 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- 社内SE 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- ITコンサルタント 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- プロジェクトマネージャー(PM)職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- データサイエンティスト 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- ネットワークエンジニア 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- インフラエンジニア 職務経職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- IT業界 プリセールスエンジニア職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- IT業界 営業職・セールス 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- IT業界 ITテクニカルサポート 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- システムエンジニア(SE)の職務経歴書の書き方|具体的な記載事項から面接官が見ているポイントまで徹底解説

転職サポート サービスの流れ

-

Step 1ご登録

まずはご登録ください。弊社コンサルタントから、ご連絡いたします。

-

Step 2面談・求人紹介

業界・職種に特化したコンサルタントが、複数人であなたをサポート。

最適な求人・キャリアプランをご提案いたします。 -

Step 3応募・面接

ご提案求人の中から、ご興味いただいた企業へ、あなたをご推薦します。

レジュメ添削、面接対策、スケジュール調整は、コンサルタントにお任せください。

-

Step 4内定・入社

条件交渉や入社日の調整などをお手伝いいたします。

ご要望によって、円満退社に向けたアドバイス等も行っております。 -

Step 5アフターフォロー

ご入社後も、キャリアについてご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。

人生を共に歩むパートナーとして、あなたのキャリアをサポートし続けます。