【イベントレポート】澤円氏と考える

出世=マネジメント?!これからの時代のキャリアづくり

公開日:2024/01/29 / 最終更新日: 2024/02/20

キャリアアップするためには「出世」する必要があり、それは同時に「マネージャーになること」と考える方も多いのではないでしょうか。しかし、働き方や生き方が多様化する現代において、「出世」のとらえ方もアップデートする時期にきています。

これからの時代に求められるマネジメントとは何か、そしてマネージャーに向いているのはどのような人なのでしょうか。JAC Digitalアドバイザーであり、自身も世界的外資IT企業の業務執行役員に就任し、現在は独立してキャリアに関するセミナーを数多くこなす澤円氏にご登壇いただき、ご自身の経験をふまえながら考えていきます。

※ 本記事は2022年11月17日にJAC Digitalが開催したオンラインイベントを一部抜粋・再構成したものです。

目次/Index

仕組み化と運用で貢献するマネージャー

経営者とマネージャーと一般社員は、共通してビジネスを通じた社会貢献をしています。マーケットや会社の全体像が見えている経営者と、タスクを実行していく一般社員との間で、内部構造をよく理解し、仕組み化して運用することがマネージャーの役割です。

会社として社員全員が同じ方向に進むためには、組織の人たちがお互いに興味を持つことが大事です。マネージャーはそれぞれの人が見ている世界に興味を持てるようにアレンジすることが仕事です。たとえば、若手の考えを知りたい経営者や、経営者と話をしたい若手をつなぐような場をセットするといいわけですね。マインドセットという意味でも、自分の仕事だけに閉じるのではなく、ほかの人の仕事に対しても興味を持ち、アンテナをアップデートしていくことが非常に大切です。

自分が管理している組織が、きちんと社会に貢献しているのか、あるいはほかのチームと連携しているのか。それぞれのタスクが有機的につながり、最終的な社会貢献に役立っているのかを理解してください。車でたとえるならば、スポーツカーはスポーティに走ること、トラックは荷物を運ぶことが社会貢献の仕方であって、荷物が運べるスポーツカーを作る必要はありません。社会貢献の仕方や経営方針からずれないようにしましょう。

きれいごとを本気で語ると、人がついてくる

チームやほかのメンバーと同じ方向を向くためには、企業のミッションやビジョンを共有して連携することが必要です。マネージャーたるもの、経営者と同じように、自分の会社のミッションやビジョンを何も見ずに言えなくてはいけません。自分は仕事を通じて世の中をどう良くしていきたいか、これを本気で考えるマネージャーに、人はついていくのだと思います。

僕が勤めていたマイクロソフトでも、サティア・ナデラCEOが「Empower every person and every organization on the planet to achieve more. (地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする)」をミッションに掲げ、社内でも社外でも同じことを言い続けました。マネージャーたちも同じことをひたすら言い続けた結果、株価も売り上げも急角度で上向きになりました。このように、きれいごとを本気でやる人が強いのです。さまざまな役割の人が20万人以上いるマイクロソフトで実践できたのですから、どの企業でも実践できることだと思います。

抽象化したマネジメントスキルの汎用性

メンバーが仕事に取り組めるよう先回りして道を掃除することがマネージャーの仕事であり、メンバーと競争することが仕事ではありません。1on1でコミュニケーションを深める際にも、心理的安全性の確保が絶対条件になります。そのために必要なのは、「聴く」ことです。つい口を挟みたくなるかもしれませんが、黙って聴く練習をしてください。そのほかにも、「話を聴くときには事実と所感を分ける」「数字を使って具体的に会話する」「問題が起きたときには、WhyではなくWhatで聞く」「How can I help you ?(どうやったら助けられる?)を口癖にする」などを意識してみてください。

企業ごとに社会貢献の方法は違っても、全体の方針や個々のタスクを理解して仕組み化・運用するマネジメントの考え方は変わりません。マネージャーとしてのふるまいを抽象化できれば、汎用性の高いスキルになります。僕自身がマネージャー時代に働きやすいと思ったメンバーも、マネージャーを経験した方たちでした。マネージャーとしての仕事をわかっているから、業務上のいろいろなことを省略できたのです。

マネジメント手法はどこの会社に行っても発揮できるので、抽象化されたスキルをもとに、差分を短時間で学べる人は、まったくの異業種でも活躍できます。逆に言うと、一つの会社でしか通用しないマネージャーは、残念ながらいい転職ができませんし、今の会社でも大した活躍ができなくなるかもしれません。

キャリアは二次元でなく立体で考える

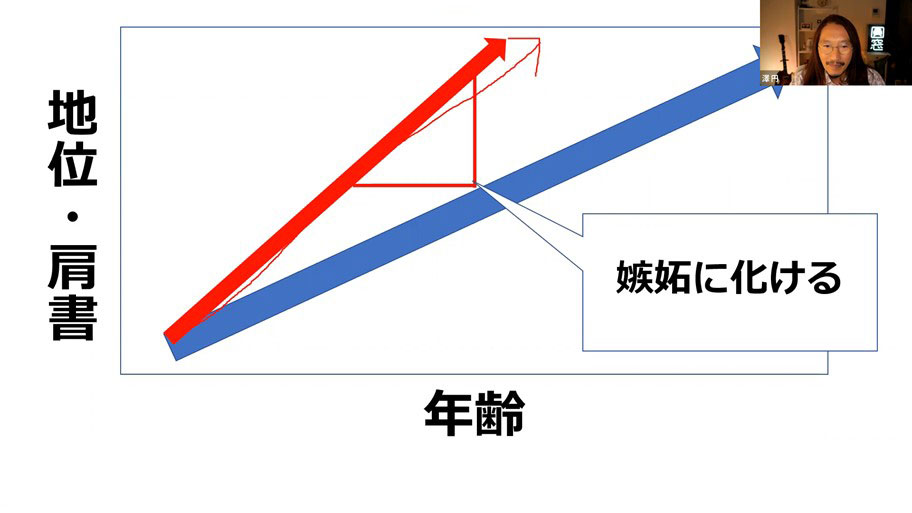

キャリアの描き方について考えてみましょう。このグラフは縦軸が地位・肩書で、横軸が年齢です。青い矢印のように右肩上がりで考えていると、赤い矢印のような人が現れた時に、つらい気持ちになります。自分よりも急角度で上がっていく人がいると、嫉妬に化けてしまいます。

だからこそ、キャリアは2次元で考えるのではなく、上下関係のない宇宙空間のようなものだととらえてください。マネージャーという仕事も、マネジメントをする係でしかありませんから、「上司」や「部下」という上下関係を前提にした表現には違和感を持ちましょう。昇給と昇格が一緒になりがちな日本の会社では、給料をアップさせるためにチームを持たせる「マネージャー名誉職問題」も根強いですが、マネージャーは偉くもなんともありません。キャリアという宇宙空間の中で、たまたま今はマネージャーという星で職務を負っているのだと考えた方が、僕は健全だと思います。

キャリアを立体的に考えるためには、会社という箱の中だけで自分を測るのではなく、社内の肩書きが通用しないようなコミュニティなど、どんどん外に出て自分の価値を試してください。そうしないと、どうしても名刺や肩書きにプライドを持つような生き方になってしまいます。仕事にプライドを持つのは大いに結構ですが、肩書きという文字列にこだわるのは危険だし、くだらないことだと思っています。マネージャーという肩書きを得たからといって、そこにプライドを合わせないでください。

コントローラブルなことだけに集中する

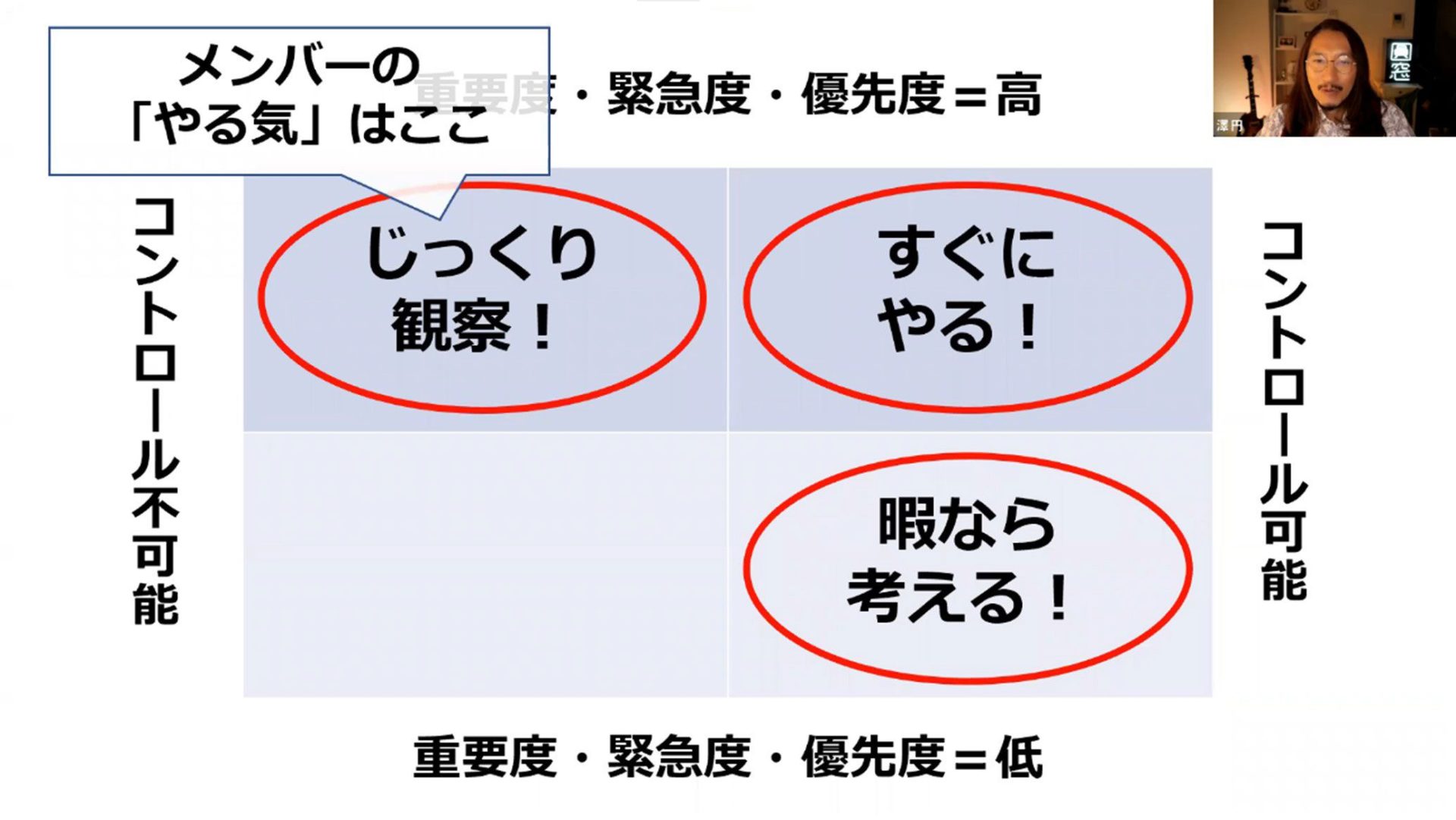

さて、次はこの表を見てみましょう。右上の「コントロール可能で、優先度が高いこと」は本業の仕事そのものなのですぐにやってください。右下の「コントロール可能だが優先度は低いこと」は、暇なときに考えましょう。左下は放置して構いません。左上の「コントロール不可能で、優先度が高いこと」は、じっくり観察する必要があります。マネジメントするメンバーの「やる気」は、この左上に入ることに気をつけましょう。

メンバーのモチベーションを上げるのもマネージャーの仕事だと表現する人がいますが、僕はちょっと違うと思います。メンバーのやる気を出させるのではなく、緊急度が高くてコントロール可能な仕事(右上)を任せて、うまくいったらそれを評価することが大事です。仕事が評価されれば、自然とやる気は出るのです。

直接コントロールできないやる気(左上)を操作しようとするのではなく、アクションできるものをピックアップして右上に持っていき、「これをやって」と指示して評価するのがマネージャーの仕事です。他人はコントロールできないので、自分がコントロール可能なことだけに集中してください。

質疑応答

Q.自分の仕事を書き出して分けてみると、コントロール不可能なところに入る項目が多い結果になりました。

いったんコントロール不可能なところに入ること自体は問題ではありません。入った後にコントロールできる形に変えられないか、じっくり分析することがポイントです。たくさんのものが入っている状況は、まだ観察ができていないか、そのための時間をとっていないことに原因があるかもしれません。あるいは、自分がコントロールする必要のないことまで含めている可能性もあるでしょう。

Q.私は会社の理念に共感し、同じベクトルを向いている社員に時間をかけたいと考えています。しかし、上層部からはやる気のない社員を引き上げるよう指示がでています。澤さんの経験上、やる気のない人のマインドを変えることはできるのでしょうか。

人のマインドは変えられませんから、やる気のあるなしを気にする必要はありません。やる気がなくても、成果が出ているのであればいいわけですから、仕事をフェアに評価することに集中してください。社員のやる気がないことよりも、評価制度がないことの方がよほど問題だと思います。

Q.1on1の必要性や有効性を理解しきれていません。上司と1on1をすることで状況が改善するわけでもなく、自分でも話を聞いてほしいとは思いません。メンバーの話を聞いても行動変容が起きているようには感じられないのですが、何が問題でしょうか。聞くことに加えて、1on1で重要な要素はあるのでしょうか。

自己開示をする人のところに人は集まりますから、まずはマネージャーが先に自己開示をしてください。上司が自己開示してくれないのであれば、物は試しと自分から開示してみるのもいいでしょう。それで相手も自己開示してくれればラッキーだし、そうでなければ仕方がありません。

繰り返しになりますが、他人をコントロールすることは難しいので、そこにあまり時間を割かないでください。他人を変えられずにストレスを感じる時間は短ければ短いほどよいので、所属するチームやマネージャーを変えることや、転職も次の選択肢になるでしょう。いろいろな仕事を選べるというマインドセットを持つことも大事です。

Q.マネージャーの経験は応用が効くという話がありましたが、私自身はどちらかというとスペシャリスト適性が高いと思っています。スペシャリストとしてキャリアアップするためには、どうすればよいでしょうか。

自分のために時間を使うことを徹底的に突き詰めるスペシャリストにも、マネージャーが他人のために時間を使うように、仲間を増やしていく方法があります。「学ぶために最も効果的な方法は、人に教えることだ」というピーター・ドラッカーの言葉があるように、自分の専門性を汎用化して他の人に共有すると、自分自身にも効果があります。望んでいる人に教えることで、自分のスペシャリスト適性も、さらに磨かれていくのではないでしょうか。

Q.メンバーとの1on1は、どの範囲まで実施したほうがよいでしょうか?

ほかのグループリーダーがいる場合、スキップレベル(部下の部下)の人とは任意でいいと思います。ただし、自分が評価権限を持っている相手とは、全員1on1をする必要があります。お互いに合意事項がないと、フェアではありませんから。