RPA活用で本当に改善すべきポイントとは?

公開日:2024/01/29 / 最終更新日: 2024/02/09

RPA(Robotic Process Automation – ロボティック・プロセス・オートメーション)がメディアで取り上げられる際、働き方改革の推進役や新たな在宅ワークのひとつとされる傾向がよく見られます。

一方で、マッキンゼー・アンド・カンパニーによると「2025年までに全世界で1億人以上の知的労働者、もしくは1/3の仕事がRPAに置き換わる」ともいわれており、雇用に対する不安も多く聞かれるのが現状です。

現在のRPA活用のステージと人事部門として改善すべきポイントは、一体なんでしょうか?

目次/Index

RPAの導入状況と人事部門での活用傾向

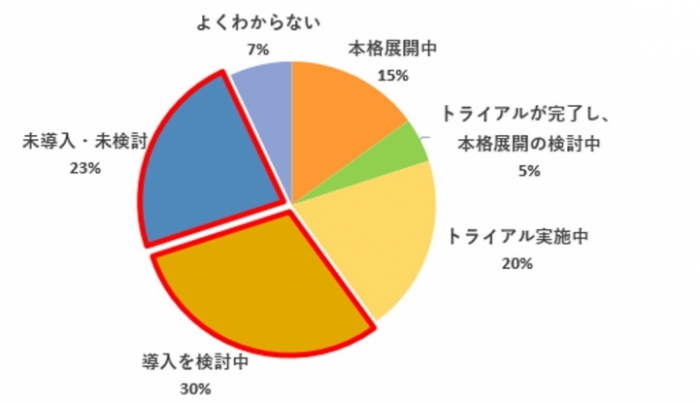

CHO(最高人事責任者)と次世代CHO候補者の育成を目指す日本CHO協会は、2018年10月、「【PDF】RPAの導入と活用に関するアンケート結果」を発表しました。

協会員(人事部門の取締役・執行役員・部長・課長層の役職者)100名を対象に行われた本調査によると、RPA導入状況については未だ過半数の企業において「未導入」となっています。

_日本CHO協会.png)

また、RPA展開の推進主体部門は「経営企画部門」が最も多く、「人事部門」は少数であることが分かります。

人事部門におけるRPA導入状況を見ると、「出退勤/勤怠管理・労働時間管理」が最も多く、「教育・人材育成」や「タレントマネジメント・人事情報管理」といった分野では未だ活用が盛んではありません。

_RPA協会-700x358.png)

RPA = 「主にホワイトカラー業務の効率化・自動化の取組み」(Wikipediaより)とされていることから、スタッフの業務オペレーションをロボットへ代替するレベルであることがうかがえます。

RPAのクラス

総務省では、RPAの導入に関して分類を行っています。

| クラス | 主な業務範囲 | 具体的な作業範囲や利用技術 |

|---|---|---|

| クラス1 RPA(Robotic Process Automation) | 定型業務の自動化 | 情報取得や入力作業、検証作業などの定型的な作業 |

| クラス2 EPA(Enhanced Process Automation) | 一部非定型業務の自動化 | RPAとAIの技術を用いることにより非定型作業の自動化 – 自然言語解析、画像解析、音声解析、マシーンラーニングの技術の搭載 – 非構造化データの読み取りや、知識ベースの活用も可能 |

| クラス3 CA(Cognitive Automation) | 高度な自律化 | プロセスの分析や改善、意思決定までを自ら自動化するとともに、意思決定 – ディープラーニングや自然言語処理 |

これによれば現在のRPAの多くは「クラス1」というレベルで定型業務に対応しており、今後は「日本語の対話ができるAIエンジンを活用し、対話をするだけで必要なデータの入力が完成し、全プロセスを完結することも可能」とされています。

RPAは、働き方改革の観点においては、労働人口の減少と労働力の有効活用に対する方策として取り組まれており、このクラスにおいてもそれが反映されているようです。

一方、人材面においては国際競争力の強化を目的とした育成に関する取り組みも必要不可欠です。上記における労働力の有効活用に取り組むことで、競争力強化 = 人ならではの業務の棚卸しが重要となってきます。

RPA =「定形業務の高度化」+「非定形業務の強度化」

一般社団法人日本RPA協会Webサイトにおける「RPA事例研究」の中で、「第4次産業革命による『新技術の発達』は雇用を奪うのか?」というテーマが掲載されています。これによると

限られたリソースを有効活用するには「人」ならではの仕事に専念していただいてこそ、企業競争力を高める有効な手立てであり、且つそれを「非定型」業務に振り向けるだけに止まらず、「新技術の発達」がどこまで適応可能なのか、常に情報を収集し新技術と共存できるための業務設計を意識することが重要となってきております。

とあります。

総務省におけるRPAによる「定形業務の高度化(高クラス化)」と併せて、「非定型業務の強度化(企画型人材の育成)」の両面での取り組んでいくことが、人材資源が限られた日本において国際競争力を高める鍵となっているようです。(JAC Digital編集部)

出典

・第4次産業革命による「新技術の発達」は雇用を奪うのか? – 一般社団法人日本RPA協会 理事 キューアンドエーワークス株式会社 代表取締役社長 池邉 竜一・RPA(働き方改革:業務自動化による生産性向上) – 総務省

・【PDF】RPAの導入と活用に関するアンケート – 日本CHO協会

IT業界の転職関連コンテンツ

IT業界の職務経歴書の書き方

- 外資IT営業職・セールス 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- 社内SE 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- ITコンサルタント 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- プロジェクトマネージャー(PM)職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- データサイエンティスト 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- ネットワークエンジニア 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- インフラエンジニア 職務経職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- IT業界 プリセールスエンジニア職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- IT業界 営業職・セールス 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- IT業界 ITテクニカルサポート 職務経歴書の書き方【ダウンロードサンプル付き】

- システムエンジニア(SE)の職務経歴書の書き方|具体的な記載事項から面接官が見ているポイントまで徹底解説

転職サポート サービスの流れ

-

Step 1ご登録

まずはご登録ください。弊社コンサルタントから、ご連絡いたします。

-

Step 2面談・求人紹介

業界・職種に特化したコンサルタントが、複数人であなたをサポート。

最適な求人・キャリアプランをご提案いたします。 -

Step 3応募・面接

ご提案求人の中から、ご興味いただいた企業へ、あなたをご推薦します。

レジュメ添削、面接対策、スケジュール調整は、コンサルタントにお任せください。

-

Step 4内定・入社

条件交渉や入社日の調整などをお手伝いいたします。

ご要望によって、円満退社に向けたアドバイス等も行っております。 -

Step 5アフターフォロー

ご入社後も、キャリアについてご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。

人生を共に歩むパートナーとして、あなたのキャリアをサポートし続けます。